1921-й год.

РКП(б) встретила новый 1921-й год в состоянии тяжелого внутреннего кризиса.

Гражданская война кончалась. На этот раз мир не был ложным миражом, как в конце 1919 года. Нападение белой Польши в апреле 1920 г. было отбито; были отвоеваны Минск и половина Белоруссии, Киев и бóльшая часть Украины. В марте 1921 г. с Польшей будет заключен Рижский мир, и границы советских республик на Западе станут спокойней. Последняя белая армия Врангеля в ноябре 1920 г. была сброшена в Черное море; Крым, Одесса и Кавказ стали советскими. На Дальнем Востоке была образована буферная Дальне-Восточная Республика, тяготевшая к Советской России, и Япония по ряду причин затруднялась расширить агрессию в Китае, Корее и на российском Приморье.

Партийный кризис вырос из общих условий молодой Советской республики.

Война и разруха.

Число погибших российских солдат во время Первой мировой и Гражданской войн было огромным: два миллиона с августа 1914 г. до Брестского мира, плюс почти два миллиона с обеих сторон во время Гражданской войны. В Гражданскую гибло и мирное население: в частности от еврейских погромов на Украине погибло более 50 тысяч мирных жителей. (Другие подсчеты оценивают число еврейских жертв в 200 тысяч.) Скоропадский на Украине в 1918 г., Колчак, Деникин, Врангель и другие белые генералы отправляли карательные экспедиции против крестьян. На Украине различные атаманы под общей командой Петлюры тоже расстреливали про-советских рабочих и крестьян, убивали евреев. Число раненых и искалеченных в разы превосходило число убитых. Число беспризорных детей — результат гибели солдат-кормильцев, разрухи и распада хозяйства, убийства родителей и пр. — было где-то от четырех до семи миллионов. Страна умирала от голода. Вот что пишет Википедия о голоде на Поволжье:

«Регионы Южного Урала и Поволжья пострадали наиболее длительно и массово. Пик голода пришёлся на осень 1921 — весну 1922 года, хотя случаи массового голодания в отдельных регионах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923 года. Голод обернулся не менее чем шестью миллионами погибших, ростом заболеваемости во всех возрастных группах населения и сокращением продолжительности жизни. В ходе борьбы с голодом советское правительство приняло помощь от капиталистических стран».

Засуха и неурожай в 1920-21 гг. охватили также обычно плодородные области степной Украины, Кубани и Северного Кавказа, но голод там был гораздо менее убийственным. Впрочем, голод царствовал тогда не только в советских республиках, но и в буржуазных странах Центральной Европы. Разоренную Бельгию и север Франции в 1919 г. кормил подвоз продуктов из США. Под руководством будущего американского президента, Герберта Гувера, благотворительная организация American Relief Administration (ARA) в 1920 и 1921 гг. кормила 3,2 млн детей в Европе. Помимо советских России и Украины, американскую помощь получали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия и Армения.

В лекции на тему «Ленин, Троцкий и истоки Левой оппозиции» ведущий писатель-марксист, Дэвид Норт, объясняет:

«Хотя большевики смогли выстоять против интервенции империалистов, Гражданская война опустошила Советскую Россию. Более того, она глубоко повлияла на революционную политику большевиков. Чтобы спасти революционное правительство, большевики централизовали экономическую и политическую власть. В июне 1918 года был издан первый декрет о национализации всех крупных отраслей промышленности. В намерения большевиков не входило проводить такие радикальные меры квазисоциалистического характера, к которым экономика не была готова, но эти меры были навязаны необходимостью снабжать Красную армию, которая под руководством Льва Троцкого выросла в боевую силу до пяти миллионов крестьян. Советское правительство должно было не только изготовлять оружие, одевать и обувать Красную армию, но и кормить солдат, что было достигнуто по большей части за счет принудительной реквизиции зерна у крестьянства. Эта политика, конечно, была непопулярной, но она устояла в той степени, в какой крестьяне понимали, что если большевиков свергнут, то вернутся помещики. Таким образом, крестьяне соглашались терпеть эту политику до тех пор, пока большевиков рассматривали в качестве силы, которая охраняла их от господства помещиков.

«К 1920 году Красная армия разгромила практически все контрреволюционные силы, но хозяйство Советской России находилось в состоянии фактического коллапса. Масштабы разрушений были ошеломляющими. Подсчитано, что к концу Гражданской войны, в 1920–21 годах, около 20 миллионов человек умерло от голода. Более того, в период с 1917 по 1920 год Москва потеряла 44,5 процента своего населения; Петроград, крупнейший промышленный центр, потерял 57,5 процента населения. Эти цифры особенно важны, так как они проливают некоторый свет на судьбу самого рабочего класса после революции. Многие из проблем, с которыми позже столкнулось большевистское правительство, были вызваны социальной дезинтеграцией российского рабочего класса после революции. К 1923–24 годам в социальной структуре России произошли значительные изменения. Революционный пролетариат, поддержавший Октябрьскую революцию, понес огромные потери в результате Гражданской войны, навязанной российским массам мировым империализмом».

Промышленность в 1920 году далв всего 14% товаров по сравнению с довоенным 1913 годом. Выплавка чугуна составила всего лишь до 2,8 % от довоенной, стали — 4,6 %. В условиях массового голода и распада хозяйства организованное распределение продуктов города и деревни было невозможным. В той мере, в какой руководство и активисты РКП(б) продолжали следовать политике «военного коммунизма», их усилия вели не просто в тупик, а в пропасть. Это было показано Тамбовским крестьянским восстанием, начавшимся в августе 1920 г., и в течение нескольких месяцев охватившим эту область и уезды соседних губерний. Биограф Троцкого, И. Дойчер, пишет, что летом 1921 г. «Тухачевскому пришлось отправить на их усмирение двадцать семь стрелковых дивизий» («Вооруженный пророк», стр. 516). Ясно, что посылать Красную Армию, в подавляющем большинстве мобилизованную из молодых крестьян, на подавление крестьянских восстаний, означало подготовлять серьезный разлад между большевистским режимом и крестьянскими массами.

Кронштадтский мятеж.

Особенно грозную форму для Советской власти принял Кронштадтский мятеж в марте 1921 г. Вот что писала об этом мятеже в 1925 г. Редакция издательства, подчиненного Наркомату обороны СССР:

Волнения в Кронштадте начались 28 февраля 1921 года. 1-го марта в Кронштадте состоялся митинг, в котором принимали участие 12–14 тысяч красноармейцев, матросов и рабочих. На этом митинге присутствовали приехавший специально в Кронштадт Председатель ВЦИК тов. Калинин и комиссар Балтфлота тов. Кузьмин.

Под влиянием антикоммунистической агитации, была принята резолюция, предложенная матросом Петриченко с корабля «Петропавловск», содержавшая требования свободного переизбрания Советов, легализации социалистических партий и анархистов, упразднения Политотделов и Отрядов Особого Назначения, снятия заградительных отрядов, восстановления свободной торговли и освобождения политических заключенных.

2-го марта, на собрании делегатов от всех частей был образован Революционный Комитет под председательством Петриченко, захвативший власть в городе. Это день можно считать началом открытого мятежа.

Положение мятежников, овладевших первоклассной морской крепостью, занимавшей подступы к Ленинграду военными судами, было очень благоприятное. Общее их число доходило до 15 тысяч; в их распоряжении были тяжелая артиллерия, пулеметы, бомбометы и пр. Основную массу их составляли матросы; сухопутный гарнизон и население держались пассивно.

Красное командование было застигнуто мятежом врасплох и первое время также держалось выжидательно, рассчитывая на перелом в настроении мятежников.

В течение нескольких дней не было активных действий ни с одной стороны.

Положение изменилось с приездом в Ленинград около 13 час. 5-го марта тов. Троцкого, в сопровождении тт. С. С. Каменева, Лебедева и Тухачевского. В 14 час. того же дня было выпущено обращение к «гарнизону и населению Кронштадта и мятежных фортов» с категорическим требованием немедленно сложить оружие. Командармом войск, действующих против Кронштадта, был назначен тов. Тухачевский, которому ПредРВСР приказал в кратчайший срок подавить восстание.

8-го марта в 3 час. началась общая атака Кронштадта. Наступление велось двумя группами: южной — в направлении Ораниенбаум—Кронштадт и северной в направлении Сестрорецк—Кронштадт. Наступление южной группы окончилось неудачей: часть войск перешла на сторону мятежников, другая часть, в которую входили полк Особого назначения и курсанты, ворвалась в город, но отступила под давлением численного превосходства мятежников. Точно так же окончилось неудачей наступление северной группы.

С 9-го по 16 марта боевые действия не производились. В то же время красным командованием были приняты решительные меры к усилению войск новыми частями, коммунистическими отрядами и курсантами*. Кроме того были усилены тяжелая артиллерия и инженерные войска. С Х-го Съезда РКП прибыло 300 делегатов, которые вступили в ряды войск. В частях велась усиленная политическая работа.

Со своей стороны мятежники увеличили свои войска за счет перебежчиков и населения. 16-го марта у них насчитывалось 16.300 штыков.

15 марта был отдан приказ стремительным штурмом в ночь с 16-го на 17-е марта овладеть крепостью. После артиллерийской подготовки, начавшейся в 14 час. 16 марта, в ночь на 17-е началось наступление красных войск по льду на Кронштадт. После ожесточенного боя они ворвались в город, где начались уличные бои. Мятежники защищались отчаянно, их приходилось выбивать из отдельных зданий. После непрерывных боев к утру 18 марта весь город был занят красными войсками. К этому времени сдались дредноуты «Петропавловск» и «Севастополь». Часть мятежников бежала в Финляндию.

Редакция сборника «Как вооружалась революция», 1925 г.

Мартовский мятеж в Кронштадте, морской крепости и городе, который в 1917 году опережал всю Россию в своем политическом развитии, и который Троцкий тогда назвал «гордостью и славой революции», теперь нанес особенно тяжелый удар по самосознанию партии. Мятеж много обсуждался на Х-м Съезде РКП в марте 1921 г. Особенно поразило делегатов сообщение Троцкого на закрытом заседании Съезда о фактическом распаде РКП(б) в Кронштадте.

Ивар Смилга в своем выступлении сослался на этот момент из доклада Троцкого:

«Вопрос же, интересующий нас сейчас, — вопрос партийного строительства, и в нем опасностью является тот момент, что из числа наших кронштадтских товарищей-коммунистов, по словам т. Троцкого, процентов 30 принимает активное участие против нас, процентов 40 занимает нейтральные позиции и только остальная часть борется против кронштадтских повстанцев». («Протоколы Х съезда», Москва, Партиздат, 1933, стр. 255).

Разложение партии в Кронштадте: 30% «наши», 30% противники и 40% нейтральные — означало глубокую потерю перспективы в РКП(б) в целом. Оглянемся вокруг. Что привело партию к этому кризису?

Стабилизация капитализма.

Наиболее опасным для судеб буржуазной Европы был период демобилизации после окончания войны в ноябре 1918 г., когда казалось, что вернувшиеся с фронта миллионы солдат одним махом разнесут пославшие их в окопы капиталистические режимы. В июне 1921 г. в выступлении на тему «Мировое экономическое положение и наши задачи» Троцкий описывает волну негодования в Италии, голодные Австрию и Германию, рисовые бунты в далекой Японии, и продолжает:

«В конце 1918 года, после крушения германского милитаризма происходит революция в Германии и Австро-Венгрии. Революционное движение расширяется. Наступает наиболее критический для капитализма — по крайней мере европейского — 1919 год. В марте 1919 года возникает советская республика в Венгрии. В январе и марте 1919 года происходят в Германии жестокие бои революционных рабочих с буржуазной республикой».

Анализ Троцкого не примитивно уравнительный, не стрижет все под одну гребёнку. Об огромной Итальянской Социалистической партии он говорит:

«Буржуазия считала, что перед ней грозные разбойники и убийцы; она убедилась, что перед нею трусы». Он цитирует авторитетную швейцарскую газету: «1919 год — буржуазия растеряна, большевизм наступает сплошной стеной. 1921 год — большевизм разбит и раздроблен, буржуазия выступает сплошной стеной».

О Франции:

«Во Франции атмосфера в период демобилизации стала напряженной, но иллюзии победы и надежды на ее золотые плоды еще слишком сильны; борьба не получает здесь и в отдаленной мере того размаха, как в побежденных странах».

А через океан,

«в Соединенных Штатах в конце 1919 года стачки получают могущественный размах, захватывая железнодорожников, горнорабочих, металлистов и пр. Правительство Вильсона открывает бешеные преследования против рабочего класса».

В эти опасные для буржуазии месяцы демобилизации и общественного хаоса социал-демократия предала интересы рабочего класса: помогла белым офицерам подавить стихийные восстания, санкционировала расправу над революционными вождями (Люксембург, Либкнехт и др.), воспользовалась неопытностью коммунистических партий, чтобы подпереть режим, в итоге — спасла капитализм.

В этом и в других выступлениях Троцкий указывает на громадный сдвиг в соотношении ведущих капиталистических держав. Главный момент: великий подъем Америки, и великий закат Великобритании и Франции; результатом будет ожесточенная рокировка всех держав: в экономике, в торговле, в вооружении, в колониях, в поисках союзников. Капитализм трестировался, капитал концентрировался, и главным результатом будет еще меньшая стабильность классовых отношений.

И все же, после провала попытки вызвать социальное восстание в Польше, провала мартовского (1921 г.) восстания в Германии и фашистской победы в Италии капитализм в Европе временно стабилизировался. В условиях неустойчивого равновесия, образовавшегося летом 1921 года, главным вопросом была проблема революционного руководства в пролетариате передовых стран: построение Коммунистического Интернационала. В июле 1921 г. собирается 3-й Конгресс Коминтерна.

Коммунистический Интернационал.

Ленин уже в ноябре 1914 г. выступил за создание нового Интернационала взамен перешедшего на сторону «своей» буржуазии Второго (Социалистического). Идейные предпосылки нового Интернационала были заложены группами интернационалистов: Ленин и большевики, Люксембург и Спартаковцы, Троцкий, Мартов и другие. В 1915 и 1916 гг. состоялись Циммервальдская и Кинтальская конференции интернационалистов. В разных воюющих странах росли группы и партии революционеров, расширялось массовое движение против войны.

Завоевание власти в России большевиками вдохновило революционеров всего мира и толкнуло вперед движение за новый Интернационал. Несмотря на блокаду, в марте 1919 г. в Москве собрался учредительный конгресс нового Интернационала, на котором присутствовали 52 делегата от 35 партий и групп из 21 страны мира. Но типичной была нерешительность Спартаковцев, Итальянской социалистической партии и других. Например, представитель германских коммунистов, — Спартаковцы к этому времени порвали с Независимцами (USPD) и учредили компартию KPD — воздержался в вопросе об учреждении Коминтерна. С одной стороны, Ленин и Троцкий убеждали представителя новой KPD, Гуго Эберлейна, голосовать за Интернационал; с другой стороны его собственная партия считала учреждение III Интернационала преждевременным.

Ко времени II Конгресса (19 июля — 7 августа 1920 в Петрограде) во всем мире расширилась пролетарская борьба в защиту молодой Советской республики от интервенции. К новому Коммунистическому Интернационалу тянулись огромные центристские партии (Итальянская Соц. партия, французская SFIO, немецкие Независимцы и другие). В то время как большие центристские партии тяготели к III Интернационалу — отчасти используя его как маскировку своей чисто словесной революционности, — Ленин и Троцкий, наоборот, стремились отмежеваться от таких платонических друзей, и Ленин написал известное «21 условие» приема в Коминтерн.

Весной 1921 г. в Германии имели место авантюристские, не подготовленные в рабочих массах выступления коммунистов, которые были разбиты отрядами полиции и Рейхсвера. Во многих молодых компартиях преобладали настроения нетерпеливой революционности. На III Конгрессе Коминтерна (22 июня — 12 июля 1921 г.) Троцкий и Ленин образовали так называемое «правое» крыло и вели критику мнимо-революционной левизны. Эта «правая» группировка включала также Зиновьева и Радека, и противопоставляла себя Бухарину, Тельману и многим представителям ультра-левых. Если на II Конгрессе годом раньше акцент ставился на отмежевании от мнимо-коммунистов, то на этом и на следующем IV Конгрессах Ленин и Троцкий во главу угла выдвинули лозунг единого рабочего фронта — с социал-демократами и тред-юнионистами, — чтобы таким путем перетянуть рабочие массы от социал-демократии к коммунистам, завоевать поддержку масс.

На Конгрессе также обсудили мартовский путч, и выступление Пауля Леви против КПГ и Коминтерна, которое привело к его исключению. Карл Радек, хорошо знавший Леви, пустил в свет анекдот: «Леви потерял голову. Но это единственный человек в Германии, которому было что терять». В ироничной форме Радек давал оценку как недопустимой выходке Леви, так и ребяческой левизне большинства германских коммунистов.

Рассмотрим положение Советской республики в конце Гражданской войны.

1920-й год, железные дороги и «милитаризация» труда.

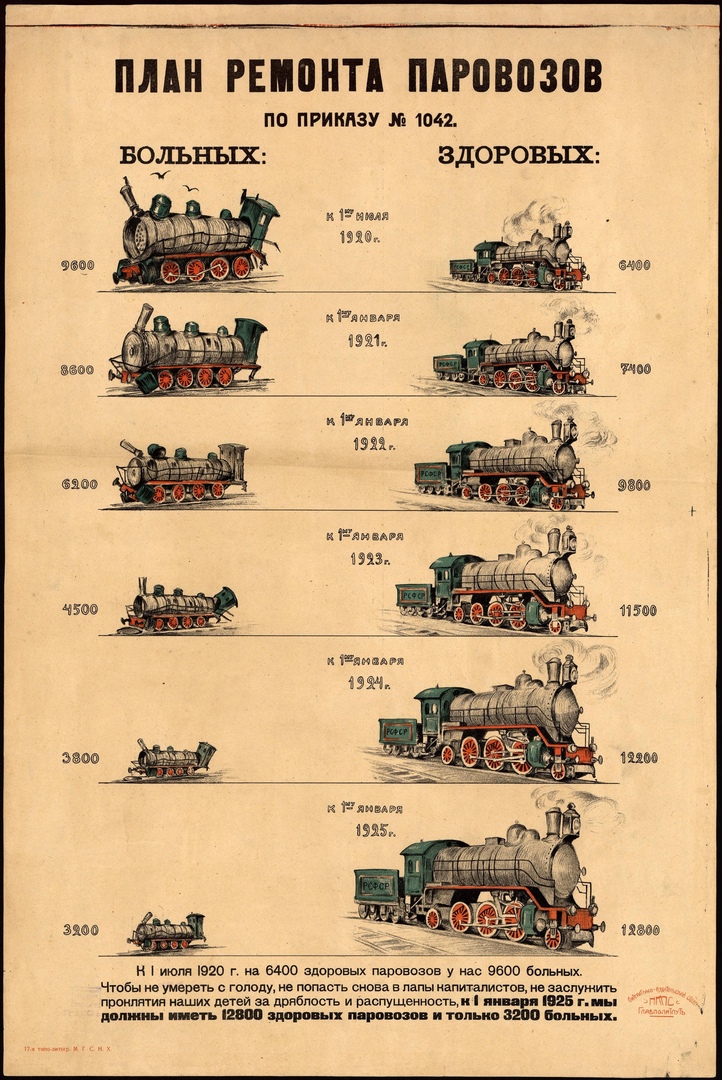

В предыдущей статье о 1920 годе мы описали общее состояние молодой Советской республики и работу Троцкого во главе Наркомата путей сообщения (НКПС) в восстановлении транспортной системы Советской России.

|

22 мая 1920 г. Троцкий издает от НКПС приказ № 1042, пятилетний план по ремонту паровозов; в июне НКПС издает аналогичный пятилетний план по ремонту вагонов. В декабре 1920 г. на расширенном пленуме Цектрана, профсоюза работников железнодорожного и водного транспорта, он провел резолюцию, что «милитаризация труда в пролетарском государстве есть самоорганизация рабочего класса» и поэтому «совещание отвергает в корне вредные попытки противопоставить методы рабочей демократии милитаризации труда». Ленин горячо поддерживает работу Троцкого и 22 декабря 1920 г. на VIII съезде Советов отмечает его успех: «Вы видели уже, между прочим, из тезисов тт. Емшанова и Троцкого, что здесь в этой области мы имеем дело с настоящим планом, на много лет разработанным. Приказ № 1042 был рассчитан на пять лет, и в пять лет мы наш транспорт восстановить можем, число больных паровозов уменьшить можем, и, пожалуй, как самое трудное, я хотел бы подчеркнуть указание в 9-м тезисе на то, что мы этот срок уже сократили». (ПСС-5, т. 42, стр. 153). |

Успех Троцкого опирался, с одной стороны, на методы военной мобилизации труда, а, с другой стороны, на массовый героизм рабочего класса. Он пишет:

«На одобреных IX съездом началах военного коммунизма я основал свою работу на транспорте. Профессиональный союз железнодорожников был теснейшим образом связан с административным аппаратом ведомства. Методы чисто военной дисциплины были распространены на все транспортное хозяйство». («Моя жизнь»).

Работа Троцкого во главе трудовых армий и НКПС помогла залечить самые зияющие раны в транспортной системе Республики Советов, но не могла сама по себе вернуть страну к хозяйственному развитию.

Ленин критикует Троцкого.

1917 год свел Ленина и Троцкого и этот тандем повел большевиков к захвату власти и победе в Гражданской войне. Весь мир, друзья и враги говорили об этой паре вместе, как будто это была одна величина: «Ленин и Троцкий». Внутри РКП(б) тоже говорили: линия Ленина и Троцкого против примирителей с меньшевиками в первые дни Советской власти, против военной оппозиции весной 1919 г., против «децистов» и т.д. Их линии расходились один только раз, во время Бреста, но даже тогда линия Троцкого — ни мира, ни войны — была буферной, примиряла изолированную позицию Ленина в пользу мира с большинством партии, которое призывало к революционной войне против Германии.

Итак, весь 1920-й год Ленин поддерживал Троцкого в организации командной экономики, которая переступает через ведомственные, партийно-профессиональные, административно-географические и другие ограничения, и, вдруг, 30 декабря 1920 г. Ленин неожиданно выступает на партийном форуме на тему «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого». Ленин вынужден извиниться перед слушателями:

«Товарищи, я должен, прежде всего, извиниться, что я нарушаю порядок, ибо для участия в прениях, конечно, следовало слушать доклад, содоклад и прения».

Затем, в грянувшей, как гром с ясного неба, речи Ленин обвиняет Троцкого в абстрактности, неконкретности, теоретизировании:

«Вообще гигантская ошибка, принципиальная ошибка, состоит в том, что т. Троцкий тащит партию и Советскую власть назад, ставя "принципиально" вопрос теперь… Я вижу ту коренную неправильность у Троцкого, что он все время говорит об этом "в принципе", об "общем принципе". У него во всех тезисах речь идет с точки зрения "общего принципа"… Т. Троцкий, по моему убеждению, впал в ряд ошибок, связанных с самой сутью вопроса о диктатуре пролетариата».

Беда в том, что Ленин в своем выступлении сам допускает ошибку в вопросе о классовой природе Советского государства. Указывая на «ошибки Троцкого» он заявляет:

«У нас государство на деле не рабочее, а рабоче-крестьянское — это во-первых. А из этого очень многое вытекает».

Ему тут же возражает Бухарин: «Какое? Рабоче-крестьянское?» Три недели спустя, 19 января 1921 г. Ленин вынужден поправиться:

«Говоря о дискуссии 30 декабря, я должен исправить еще одну свою ошибку. Я сказал: «У нас государство на деле не рабочее, а рабоче-крестьянское». Тов. Бухарин сразу же воскликнул: «какое?». А я в ответ ему сослался на только что закончившийся VIII съезд Советов. Читая теперь отчет о дискуссии, я вижу, что я был неправ, а т. Бухарин прав. Мне надо было сказать: «Рабочее государство есть абстракция. А на деле мы имеем рабочее государство, во-1-х, с той особенностью, что в стране преобладает не рабочее, а крестьянское население; и, во-2-х, рабочее государство с бюрократическим извращением». Читатель, который захочет прочесть всю мою речь, увидит, что от этой поправки ни ход моей аргументации, ни мои выводы не изменяются».

Ленину можно вернуть его обвинение в абстрактности и неконкретности. Помимо двух особенностей России, перечисленных Лениным 19 января 1921 г., не забудем, что «рабочее государство» «работало» на 14% от дореволюционного уровня; рабочий класс был по большей части деклассирован. Его лучшие представители были мобилизованы на фронт или вошли в государственный аппарат. Менее сознательные рабочие, чтобы выжить, воровали на заводе инструмент и товары для перепродажи, или вернулись в знакомые им деревни, где еще жили их близкие родственники.

Ленин и Троцкий в течение года толкали механизм Советской власти к углублению и расширению мер «военного коммунизма». Согласно решениям IX съезда РКП, другие вожди партии тоже ужесточали механизмы командной системы управления. Когда читаешь аргументы Ленина, возникает мысль об их неискренности и надуманности. Эта «профсоюзная» дискуссия возникла на пустом месте, пошла совсем не на тему.

В дискуссии в январе 1921 г. определились две большие группы: группа «десяти» — Ленин, Зиновьев, Томский, Рудзутак, Калинин, Каменев, Лозовский, Петровский, Артем и Сталин; «производственная оппозиция» — Троцкий, Бухарин, Андреев, Дзержинский, Крестинский, Преображенский, Раковский и Серебряков; и ряд фракций поменьше, которые, впрочем, присутствовали в РКП в течение долгого времени: «Рабочая оппозиция» (А. Г. Шляпников, С. П. Медведев, А. М. Коллонтай); группа «демократического централизма» («децисты») — Т. В. Сапронов, В. В. Осинский и др.; и «перманентные» оппозиционеры типа Д. Б. Рязанова. На стороне Ленина собрались конкуренты, завистники и недоброжелатели Троцкого: Зиновьев, Каменев, Сталин и другие «старые большевики», которые год назад, в феврале 1920 г. провалили предложение Троцкого о реформе хозяйственного механизма и отмене продразвёрстки.

Петроградская организация РКП — ее возглавлял Зиновьев — в начале января 1921 г. почти единогласно поддержала группу «десяти». Московская организация партии с таким же единодушием выступила за Троцкого (см. Ответ петроградским товарищам). Но мы должны отметить, что за мнимым единодушием петроградской, или московской, организаций РКП скрывалось недоумение, некоторая потеря ориентиров и общая деморализация. Пролетарские центры Советской России больше всего пострадали от разрушительных последствий Первой мировой и Гражданской войн: сокращение производства, депопуляция городов и заводских районов, приостановление заводов, повторные мобилизации на фронт самых серьезных и идейных партийцев. Самым опасным было то, что ожесточенная фракционная дискуссия шла совсем не на тему. Отвлеченные споры о роли профсоюзов игнорировали отчаянное положение советской республики.

Москва против Петрограда.

Укажем на бросающуюся в глаза аналогию: раскол между московской и петроградской организациями РКП в декабре 1920 г.—феврале 1921 г. похож на поведение тех же организаций партии спустя пять лет, во время так называемой «Ленинградской оппозиции» Зиновьева и Каменева против Сталина в декабре 1925 г. В январе 1921 г. Москва поддержала Троцкого, а Петроград — Ленина; в декабре 1925 г. Ленинград поддержал Зиновьева, а Москва — Сталина. Две ведущие организации РКП(б) почти единогласно противостояли одна другой. Мы описали характер «Ленинградской оппозиции» в нашей статье об обстановке в 1926 году:

«Зиновьев и Каменев персонифицировали тип «старого большевика», ученика и соратника Ленина. Их связывала между собой и с сотнями других старых партийцев многолетняя подпольная фракционная и партийная борьба. В 1922—24 гг., во время болезни и смерти Ленина, в борьбе за свой авторитет против «выскочки»-Троцкого, зависть вынудила их опереться на аппарат правящей партии и на главного партийного аппаратчика-Сталина. Когда, после отставки Троцкого, «два мушкетера» — так называли неразлучную пару в партии — попытались идеологически обосновать свою конкуренцию с главой могучего Секретариата ЦК, им пришлось опереться на, и прислушаться к сотням и тысячам партийцев в Ленинграде, Москве и других городах. Пролетарская часть партии была обеспокоена правым курсом, который проталкивал правящий блок аппаратчиков и правых. Таким путем Ленинградская оппозиция пришла к оценкам и лозунгам, которые в свое время озвучила левая оппозиция 1923 года, подавленная и вынужденная молчать более двух лет. Опираясь на долголетних партийцев и промышленных рабочих Ленинграда, обладая опытом международной социалистической борьбы, «два мушкетера» воспротивились правому аппаратному курсу правящего блока».

В отличие от начала 1921 года через пять лет в расколе между Ленинградом и большинством РКП преобладал момент сановной фронды двух членов правившего три года тайного Триумвирата — Зиновьева и Каменева — против его третьего члена — Сталина. К этому времени партия идейно опустилась и национальная ориентация на построение «социализма в одной стране» брала верх; марксистская, интернационалистская фракция была изолирована в РКП и Коминтерне.

Главное различие между 1921 и 1925 годами было в настроении внутри партии. В 1921 г. в РКП(б) задавали тон честные революционеры, но и они пришли в недоумение и замешательство после трех с лишним лет отчаянной войны Советской России за выживание. Партия взяла власть в отсталой России в расчете на скорую помощь революционной Европы и Америки. «Красногвардейская атака на капитал» в конце 1917 и начале 1918 гг. была необходимой реакцией на саботаж бывших правящих элит. Эта атака переросла в систему «военного коммунизма»: сплошная национализация и рабочий контроль над производством, продразвёрстка, главки и тресты, упразднение рынков, трудовая повинность, централизованное распределение товаров, карточная система и пр.

В 1919 г. Е. Преображенский и Н. Бухарин вместе написали «Азбуку коммунизма», и на этом учебнике в течение нескольких лет учились молодые большевики. «Азбука» объясняла, как меры централизованного производства и распределения товаров постепенно перерастут в социалистический товарообмен между отсталой, сельскохозяйственной Россией и промышленными Советской Германией и Советской Венгрией. Авторы «Азбуки» стояли на левом фланге большевизма, и не предвидели, даже теоретически, способность капитализма пережить послевоенные катаклизмы, которая вынудит отсталое рабочее государство ряд лет жить в окружении капитализма. Важно для нас понять, что такое видение близкой социалистической революции в Европе пронизало всю партию в эти годы. Казалось, что революция рядом, близка. Советские Венгрия и Бавария весной 1919 г.; Италия, где волна социалистических стачек и оккупаций, казалось, сметает все перед собой; безжизненные Австрия и Германия…

Это объясняет накал надежд в партии и Коминтерне летом 1920 г., когда Красная Армия приближалась к Варшаве. Ленин страстно хотел «прощупать штыком готовность Польши к социальной революции». На конференции РКП(б) 22 сентября 1920 г. он сказал, что, хотя Польша не смогла захватить Советскую Украину, Советская Россия близко подошла к свержению буржуазной Польши и всей Версальской системы империализма:

«Мы, подходя к Варшаве, подошли настолько близко к центру всемирной империалистической политики, что мы стали ее делать. Это звучит непонятно, но история “Комитета действий” в Англии доказала, с абсолютной точностью доказала, что где-то около Варшавы находится не центр польского буржуазного правительства и республики капитала, а где-то около Варшавы лежит центр всей теперешней системы международного империализма, и что мы стоим в условиях, когда мы начинаем колебать эту систему и делаем политику не в Польше, но в Германии и Англии. Таким образом, в Германии и Англии мы создали совершенно новую полосу пролетарской революции против всемирного империализма, потому что Польша, как буфер между Россией и Германией, Польша, как последнее государство, останется всецело в руках международного империализма против России. Она является опорой всего Версальского договора». (См. здесь).

Тем тяжелее были последствия разгрома Красной Армии перед Варшавой. Провал советизации Польши и возобновление изоляции Советских республик стали главной причиной отступить от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Но прежде, чем говорить о «Новой экономической политике» обратимся к эвентуальной оценке «профсоюзной дискуссии» Львом Троцким.

Дискуссия не на тему.

Уже во время Х съезда Ленин назвал профсоюзную дискуссию «удивительной роскошью», которую партия не должна была допускать. В 1926 г. Троцкий в письме к Луначарскому вернулся к этому вопросу:

«Вопрос ведь тогда шел вовсе не о профсоюзах, а о том, как вырваться из хозяйственного тупика. Продразверстка свела крестьянское хозяйство к половинному уровню и гнала его все ниже. Промышленность ничего не давала мужику. Из-под союза рабочих и крестьян выдернута была ходом революции элементарнейшая экономическая предпосылка. На почве продразверстки и городского пайка хозяйственного выхода не было, а значит, не было и выхода политического. На этой основе каждый вопрос неизбежно заводил в тупик. Между тем, вопрос о профсоюзах ставился ведь именно на этой же безнадежной, вконец исчерпавшей себя основе. Теперь, когда мы достаточно далеко отошли от того момента, следовало бы, казалось, вставить тогдашнюю дискуссию в правильную экономическую и политическую перспективу. Ведь тот самый (VIII) Съезд Советов, с которого пошла дискуссия о профсоюзах, не только не отменил продразверстки, но установил посевкомы, т.е. довел военный коммунизм в отношении деревни до самого крайнего выражения. В резолюции «десятки» говорилось, как и в моей, о необходимости сращивания профсоюзов с государственным аппаратом, — но лишь более медленным темпом. Поскольку хозяйство оставалось на продразверстке и пайке, профсоюзы были, по существу, мертвым учреждением, и под именем профсоюзов мы говорили о рабочем классе. При грозном недовольстве масс профсоюзы могли тогда либо противопоставить себя государству и окончательно затормозить хозяйственную машину, либо впрячься вместе с хозяйственными органами в одну и ту же безнадежно увязавшую телегу военного коммунизма. Я настаивал на этом последнем.

«Владимир Ильич отвечал: — Массы не выдержат».

Аргумент: «массы не выдержат» был главным также для Троцкого и всей партии. Спустя еще четыре года в своей Автобиографии Троцкий снова пишет о профсоюзной дискуссии:

«Между тем рабочая масса, проделавшая три года гражданской войны, все менее соглашалась терпеть методы военной команды. Ленин почуял наступление критического момента своим безошибочным политическим инстинктом. В то время как я, исходя из чисто хозяйственных соображений, на основах военного коммунизма добивался от профессиональных союзов дальнейшего напряжения сил, Ленин, руководясь политическими соображениями, шел в сторону ослабления военного нажима. Накануне Х съезда наши линии антагонистически пересеклись. Вспыхнула дискуссия в партии. Дискуссия была совершенно не на тему. Партия рассуждала о том, каким темпом должно идти огосударствление профессиональных союзов, тогда как вопрос шел о хлебе насущном, о топливе, о сырье для промышленности. Партия лихорадочно спорила о "школе коммунизма", тогда как по существу дело шло о надвинувшейся вплотную хозяйственной катастрофе. Восстания в Кронштадте и в Тамбовской губернии ворвались в дискуссию последним предостережением. Ленин формулировал первые, очень осторожные тезисы о переходе к новой экономической политике. Я немедленно к ним присоединился. Для меня они были только возобновлением тех предложений, которые я внес год тому назад. Спор о профессиональных союзах сразу потерял всякое значение. На съезде Ленин не принял в этом споре никакого участия, предоставив Зиновьеву забавляться гильзой расстрелянного патрона. В прениях на съезде я предупредил, что принятая большинством резолюция о профессиональных союзах не доживет до следующего съезда, ибо новая экономическая ориентировка потребует полного пересмотра профессиональной стратегии. Действительно, уже через несколько месяцев Ленин выработал совершенно новые положения о роли и задачах профессиональных союзов на основах нэпа. Я полностью присоединился к его резолюции».

В итоге, партия собиралась на свой очередной Х съезд под бременем двух восстаний, Тамбовского и Кронштадтского, и, что еще хуже, сбитая с толку предшествующей профсоюзной дискуссией. Мировая обстановка тоже была неблагоприятной, так как поражение в Польской войне снова отрезало Советские республики от Европы.

Ленин

В центре партии и правительства Ленин, своим политическим чутьем понял, что основная база диктатуры Советов — промышленный пролетариат — пришла в критическое состояние и режим повисает в воздухе. В феврале 1920 он мобилизовал Центральный Комитет отклонить предложение Троцкого, который убеждал отменить продразвёрстку в пользу продналога. Весь этот год Ленин поддерживал диктаторские методы Троцкого на транспорте, хвалил результаты ударной работы на железных дорогах, в Донбассе и т.д. По-видимому, у Ленина назревало внутреннее убеждение, что Лев Троцкий все-таки был прав, в условиях капиталистического окружения политику надо будет резко изменить. Успех Красной Армии в мае 1920 г. в отражении Польского наступления, переход а наступление и продвижение Красных войск в западные Украину и Белоруссию в июне-июле 1920 г. могли изменить всю ситуацию. Советская Польша полностью изменит соотношение сил и будет мостом к Германии и Европе. Поэтому Ленин в июле добился решения не останавливаться на «линии Керзона» и идти ва-банк к Варшаве.

Но польской пролетарской революции не произошло, и Советская Россия снова оказалась в окружении империализма. Надо было резко менять политику, отступать перед буржуазной стихией, переходить от реквизиции к продналогу. В то же время, Ленину казалось, что надо предотвратить повышение авторитета человека, который уже стоял рядом с Лениным во главе партии и революции, надо «срезать крылья» Троцкому.

Иначе трудно объяснить критику Лениным 30 декабря 1920 г. в адрес «абстрактности» и «неконкретности» Троцкого. Трудно найти причину фракционных махинаций за кулисами съезда, где Ленин организовал неизбрание в ЦК троих весьма популярных друзей Троцкого, и, наоборот, выдвинул в ЦК собственных креатур: Ворошилова, Молотова, Ярославского и других. Ленин попытался таким закулисным методом обеспечить за собой большинство в Центральном Комитете. В. З. Роговин в первом томе своего 7-томной серии книг, «Была ли альтернатива?» описывает закулисные интриги Сталина, которым якобы поддался Ленин.

«Острая фракционная борьба, в частности, расколовшая Центральный Комитет на две группы, нашла отражение и в изменении съездом состава ЦК и избираемых им органов. До съезда Секретариат ЦК состоял целиком из лиц, поддержавших в дискуссии позицию Троцкого. Из трёх секретарей ЦК (Крестинского, Преображенского и Серебрякова) в Центральный Комитет теперь был избран только Преображенский. Эти персональные изменения были, как мы увидим далее, инспирированы Зиновьевым и Сталиным, убедившими тогда Ленина в том, что «троцкисты» могут сохранить свою фракцию и ослабить его позиции в Центральном Комитете».

Во-первых, Роговин ошибается: из ЦК выбыл также Преображенский. Во-вторых, трудно поверить, что опытный фракционный борец, Ленин, поддался хитрости Зиновьева и Сталина. Скорее, это еще одно последствие неправильной оценки Лениным теоретических и политических качеств Льва Троцкого. Не забудем о том, что Владимир Ильич так и не высказался напрямую о важнейшем вкладе Троцкого в развитие марксизма — о теории перманентной революции. В апреле 1917 г. Ленин на практике перешел к точке зрения Троцкого, и переубедил свою партию, но не высказался об этом вопросе публично.

Так или иначе, Ленин решил изолировать Троцкого, ввести в ЦК «своих» людей.

Х съезд РКП(б).

X съезд Российской коммунистической партии (большевиков) проходил с 8 по 16 марта 1921 года в Москве в тени Кронштадтского восстания. На вечернем заседании 11 марта была проведена мобилизация делегатов съезда для отправки отрядов коммунистов в Кронштадт: до утра 14-го было отправлено 140 человек, а всего 279 делегатов было туда отправлено до окончания съезда. Троцкий и Зиновьев, будучи в Петрограде, отсутствовали на большей части заседаний.

Как мы сказали выше, партия пришла к этому съезду в кризисном состоянии. Постулаты марксизма о диктатуре пролетариата, как о средстве вести социалистическое общество к хозяйственному расцвету и политической свободе — именно это большевики начертали на своем знамени — сталкивались с фактами ужасной разрухи всей страны, замедления мировой революции и изоляции Советского государства. Сама РКП раскололась на несколько фракций, которые становились перманентными и грозили расколоть партию.

Четыре заседания съезда — восьмое и девятое заседания 12 марта, десятое заседание 13-го утром, и тринадцатое заседание 14 марта вечером — были закрытыми, и протоколов не велось. Вернувшись из Питера, на одном из закрытых заседаний выступил с докладом о Красной Армии нарком Троцкий, и он выдвинул план демобилизации пятимиллионной армии и постепенном переходе к милиционной системе организации. Он также доложил съезду о Кронштадтском мятеже и дал печальную картину разложения коммунистической партии в Кронштадте. Мы уже видели, какое глубокое впечатление это сообщение произвело на делегатов. В глубоком смысле партия встряхнулась, перешла от слов к делу. Делегаты съезда (то есть, самые опытные и авторитетные члены РКП) обсуждали, как укрепить партию и предотвратить другой такой Кронштадт, но при этом были настроены сократить прения и дискуссию. Х съезд действительно отшатнулся от угрозы раскола партии, духовно подтянулся.

Доклад Ленина о продовольственном налоге и Новая Экономическая политика были приняты быстро и единодушно, и на последнем 16 заседании Ленин сказал, обосновывая резолюцию «О единстве партии»:

«Мы должны помнить то обстоятельство, что внутренняя опасность в известном отношении больше, чем деникинская и юденичская, и должны проявить сплоченность не только формальную, а идущую далеко глубже».

Резолюция «О единстве» запрещала фракции и допускала исключение непокорных, даже членов ЦК. Она была впервые опубликована в печати после XIII партконференции РКП(б) (январь 1924), и сыграла важную роль во внутрипартийной борьбе. Она была принята огромным большинством; только 26 делегатов голосовало «против», и 6 воздержалось. Ленин тут же объяснил, что дискуссии и группы единомышленников — признак нормальной и здоровой жизни политической партии, и привлек в ЦК и другие руководящие органы партии Шляпникова, Сапронова и других оппозиционеров.

Вопрос о роли профсоюзов, который с ноября раздирал партию на фракции, был скомкан и отброшен. По инерции, вопрос был записан в порядок работ съезда, и на утреннем заседании 14 марта делегаты заслушали доклад Зиновьева о профессиональных союзах, которому затем возразил Троцкий. Оба они этим утром вернулись из Питера. Выступил также Шляпников, Ленин и другие, но пыла в дискуссиях не было. Не только Троцкий, но и другие делегаты думали, что в условиях НЭПа этот вопрос нужно будет полностью передумать и перерешить.

В буржуазной историографии о большевиках и Советском Союзе ключевое место занимало утверждение, что сталинскую диктатуру предопределило решение Ленина на Х съезде запретить внутрипартийные фракции, резолюция «О единстве партии». К запрету фракций на Х съезде антикоммунисты прибавляли разгон Учредительного собрания в январе 1918 г., убийство царской семьи, красный террор, разгром Кронштадтского восстания, назначение Сталина после ХII съезда «генеральным секретарем», и очередной кандидат наук мог писать очередную диссертацию на тему «первородного греха» большевиков, о прямом наследии от Ленина к Сталину и тоталитарном коммунизме. Это избавляло будущего профессора от необходимости выяснить отчаянное положение Советской республики, окруженной врагами, объяснить как невоенный журналист по профессии, Троцкий и другие невоенные большевики могли победить генералов и адмиралов, которым помогали, и которых вооружали могущественные США, Франция, Германия и Великобритания. Самое главное для ученого антикоммуниста: доказать, что мировая пролетарская революция невозможна сейчас и не являлась в ХХ веке альтернативой сталинизму.

Более вдумчивые западные историки, например, Р. В. Дэниэлс, писали о «поражении умеренных левых» на этом съезде. В ЦК были введены: В. М. Молотов, очень усердный но политически бесцветный партийный работник, преданный Сталину Ворошилов, Е. Ярославский и др. Главным их достоинством, по-видимому, было то, что они всегда поддакивали Ленину (и Сталину). При политически активном Ленине во главе партийного механизма это ошибочное решение было не очень важно само по себе, и в здоровой партии вполне поправимо. Главная проблема лежала в замедлении европейской революции и изоляции Советского государства, но партию и ее двух вождей долго путало упрямство в военных мерах управления страной. В марте 1921 г., под грохот Кронштадта, Ленин принял запоздалое, но необходимое решение, отступить от мер военного коммунизма к рыночным мерам восстановления хозяйства, сохранить пролетарскую диктатуру в ожидании грядущей революции. Троцкий с удовлетворением согласился: решение соответствовало его предложению годом раньше. НЭП был принят, но в центре стратегии большевистской партии при Ленине и Троцком оставалась идея международной революции как предпосылки построения социализма в СССР. Главной политической задачей была задача построить Коммунистический Интернационал для руководства международной пролетарской революцией.

Новая экономическая политика.

Итак, перед большевизмом в марте 1921 г. стояла задача: признать временную задержку европейской революции и сделать тактическое отступление к рынку, чтобы сохранить советскую власть в ожидании этой революции. Между НЭП и Брестским миром можно провести аналогию: большевизм временно отступил перед германским империализмом в Бресте, чтобы в конце 1918 г. взять полный реванш. На Х съезде Н. И. Бухарин и Д. Б. Рязанов провели такую аналогию.

Ленин предложил отменить продразвёрстку и заменить ее натуральным продовольственным налогом, который оставлял бы крестьянину бóльшую часть собранного им урожая. Первоначально он надеялся на организацию централизованного государственного товарообмена с крестьянством: зерно и сельскохозяйственные продукты в обмен на промышленные товары, и все это под контролем рабочего государства. Главная цель была восстановить смычку пролетариата и крестьянства. Делегаты Х Съезда с облегчением поддержали кардинальный поворот в курсе партии, видя в НЭПе единственно возможное решение. Уже известный нам историк И. Дойчер рассказывает:

«Восстание [в Кронштадте] еще не было подавлено, когда 15 марта Ленин представил X съезду новую экономическую политику. Съезд принял ее почти без споров. Молча, с тяжелым сердцем, большевизм расстался со своей мечтой о военном коммунизме. Он отступил, как сказал Ленин, чтобы занять выгодную позицию для наступления. Спор о профессиональных союзах сразу потерял всякое значение, как и лежащее в его основе противоречие. Канонада в Финском заливе, забастовки в Петрограде и других городах со всей очевидностью продемонстрировали неосуществимость идей Троцкого; так или иначе, в умеренном курсе следующих лет, основанном на смешанной экономике, не было места милитаризации труда».

Здесь сочувствующий большевикам и Троцкому историк путает. Ни Ленин с Троцким, ни другие опытные коммунисты не «мечтали» в 1917 году о военном коммунизме и милитаризации труда. Меры сплошной национализации, насильственной реквизиции зерна и других продуктов, централизованного распределения и трудовой повинности были навязаны на молодой социалистический режим интервенцией и блокадой со стороны империализма Германии и Антанты. В течение трех лет — с весны 1918 г. до конца 1920 г. — эти меры, присущие любой осажденной крепости, помогли Советским республикам отразить силы внутренней и внешней реакции, но эти же спасительные меры теперь душили хозяйственный организм Советских России, Украины и других республик. Наблюдательный историк прав в следующем: большевики с тяжелым сердцем и без долгих слов должны были признать задержку революции и необходимость во временном отступлении перед буржуазной стихией.

Мы можем сравнить это положение с использованием кровоостанавливающего жгута, как временной меры спасения тяжело раненого. Если вовремя не зашить поврежденный кровеносный сосуд и снять жгут — раненый умрет от гангрены.

В месяцы после принятия решения о НЭПе выяснилось, что организованный товарообмен не получается. Разрушенные фабрики и заводы не могли дать в руки рабочего государства достаточно товаров — сельскохозяйственный инвентарь, керосин, спички, текстиль и пр., — чтобы наладить правильный товарообмен с крестьянством. Большевистский режим был вынужден сделать еще ряд уступок буржуазному рынку: снять ряд ограничений на частный капитал, дать предпринимателям, мелким фабрикантам и торговцам возможность заниматься строительством, производством и ремонтом товаров широкого потребления и торговли ими, допустить существование частных товарных бирж, ярмарок, торговых предприятий. Были снижены налоги, поднят потолок наемных рабочих с десяти работников в 1920 году до двадцати по июльскому декрету 1921 года, и т.д. В следующие несколько лет на советском рынке рядом с государственными фабриками работали и конкурировали с ними частные капиталистические предприятия. Частники часто побеждали в этой конкуренции, несмотря на покровительство властей в пользу госпредприятий.

Руководство партии и государства осуждало собирательную Сухаревку (огромный московский рынок), и придумывало новые и новые налоги на частников. Владимир Маяковский бичевал их в стихах, Михаил Зощенко писал язвительные фельетоны про нэпманов, но, чтобы победить капиталистическую стихию надо было найти меры для развития социалистических начал в экономике. Внутри большевистской партии и в общей прессе в течение нескольких лет шли споры о том, как ускорить восстановление промышленности и найти средства для индустриализации.

Политика НЭПа коренным образом помогла преодолеть разруху и голод в Советской России и СССР. Производство и в городе и в селе пошли вверх. Валовая продукция сельского хозяйства страны в 1921—1927 гг. увеличилась почти вдвое и составила 98,6 % относительно 1913 г. Но значительно упала товарность сельскохозяйственного производства: 26 % в 1913, 16 % в 1923/1924, 18,3 % в 1926/1927. Объясняется это тем, что революция ликвидировала крупные передовые капиталистические фермы в пользу мелких, примитивных, семейных хозяйств, которые производили по большей части не для рынка, а для личного потребления. В этом смысле Октябрьская революция потянула село назад экономически, и даже тянула назад развитие обрабатывающей промышленности.

Теперь можно было хотя бы накормить рабочего. Но как управлять промышленностью, как собрать и куда направить ресурсы для развития государственной промышленности? Этот вопрос стоял теперь перед коммунистической партией.

Ряд материалов связанных с Красной Армией и обороной включены в сборник Л. Троцкого «Как вооружалась революция», изданный в форме ипаб.

Сочинения за 1921-й год:

| Дата | Заголовок | Основная тема |

|---|---|---|

| Начало января | На производственный путь. | Хозяйство |

| 4-е января | «Как вооружалась революция» | |

| 11-е января | Производственная демократия | Пр-5 |

| 14-е января | Цектран | Пр-8 |

| 15-е января | Профсоюзная дискуссия 21⁄2 Интернационал |

|

| 19-е января | Действительность против казенщины | Пр-12 |

| 24-е января | Речь | Бюллетень 2-го всеросс. съезда горнорабочих |

| 26-е января | Заключительное слово | Бюллетень 2-го всеросс. съезда горнорабочих |

| 29-е января | Есть разногласия, но к чему путаница? | Пр-19 |

| 1-е февраля | Всем губкомам РКП Усталый путник на молочной диете |

Пр-21 Пр-21 |

| 12-е февраля | ||

| 13-е февраля | 61,6%. К вопросу о сращивании | О профсоюзном вопросе. |

| 17-е февраля | Речь на совещании военных работников в г. Екатеринбурге по вопросу о милиционной системе |

«Как вооружалась революция» О профсоюзном вопросе. |

| 21-е февраля | Склянскому о Грузии | Грузия. |

| 26-е февраля | Вержа — Лепти — Лефевр. | Коминтерн |

| 2-е марта | Мятеж быв. генерала Козловского и корабля «Петропавловск» | «Как вооружалась революция» |

| 5-е марта | Последнее предупреждение. | «Как вооружалась революция» |

| 9-е марта | Почтотелеграмма Г.Е. Зиновьеву. | Кронштадт |

| 10-е марта | Президиуму съезда, Каменеву, Ленину | Об организации закрытого заседания съезда. |

| 14-е марта | Выступление (содоклад) и заключительное слово по докладу. Проект, предложенный Л. Троцким, Бухариным и др. «О роли и задачах профсоюзов». |

Х съезд |

| 15-е марта | К рабочим Петрограда

|

|

| 16-е марта | О событиях в Кронштадте (интервью). | «Как вооружалась революция» |

| 18-е марта | 2 телеграммы о ДВР. | Дальневосточная республика |

| 19-е марта | Телефонограмма. |

|

| 23-е марта | Кронштадт и биржа | «Как вооружалась революция» |

| конец марта | Мартовское революционное движение в Германии. | Заметки для себя. |

| 3-е апреля | Да здравствуют герои Кронштадта! | «Как вооружалась революция» |

| 18-е апреля | Мартовское движение в Германии. | Коминтерн |

| конец апреля | Надо за это привлекать к суду. | Плохое качество книг. |

| 26-е апреля | Положение нашего издательского дела. | |

| 29-е апреля | Исключение Пауля Леви. | Коминтерн |

| 3-е мая | По поводу книжки т. Шатуновского. | Электификация. |

| май | Безработные и профессиональные союзы. | |

| 5-е июня | Записка Ленину. | О подготовке к Коминтерну |

| 13-е июня | Коминтерн |

|

| 15-е июня | Мировое экономическое положение и наши задачи. | Выступление в Москве. |

| 16-е июня | Тактика партии по отношению к левому блоку | Франция. |

| 20-е июня | Речь по итальянскому вопросу. | |

| 23-е июня | Доклад о мировом хозяйственном кризисе и новых задачах Коммунистического Интернационала. |

|

| 25-е июня | Центральному Комитету Французской коммунистической партии от Исполкома Коминтерна. | Коминтерн |

| 2-е июля | Речь по докладу тов. Радека «О тактике Коминтерна». | Коминтерн |

| 3-е июля | Телефонограмма Ленину. | Коминтерн. |

| 4-е июля | Мировое положение и наши задачи. | Тезисы Коминтерна |

| 5-е июля | Речь по докладу тов. Ленина «О тактике РКП». | Коминтерн |

| 12-е июля | Главный урок III Конгресса. | Коминтерн |

| 13-е июля | Письмо товарищу Монатту. | Коминтерн |

| 14-е июля | Коминтерн |

|

| 15-е июля | Речь на II международной конференции коммунисток. | Коминтерн |

| 20-е июля | Задачи красноармейской газеты. | |

| 21 июля | Надо учиться писать для молодежи. | |

| 23-е июля | О центральном органе партии «L’Humanité» | Коминтерн |

| конец июля | Школа революционной стратегии. | Коминтерн |

| 5-е августа | Приказ № 254 о политической работе в армии | «Как вооружалась революция» |

| 7-е августа | О Госплане | |

| 25-е августа | Письмо в Истпарт. | 1905 год. |

| 30-е августа | Голод и мировое положение. | «Как вооружалась революция» |

| 2-е сентября | Привет Украинскому Правобережью! | «Как вооружалась революция» |

| 5-е сентября | Дело красноармейца Козлова. Речь на заседании Житомирского горсовета. Приказы № 259, 260 |

«Как вооружалась революция» " - " " - " |

| 7-е сентября | Биржевая республика и ее Нуланс. | «Как вооружалась революция» |

| 10-е сентября | Приказ № 262 | «Как вооружалась революция» |

| 11-е сентября | Внимание к мелочам. Больше внимания инвалидам Гражданской войны Приказ № 263 |

«Как вооружалась революция» " - " " - " |

| 12-е сентября | Приказ № 264 | «Как вооружалась революция» |

| 16-е сентября | Этому надо положить конец. | «Как вооружалась революция» |

| 18-е сентября | Заключительная речь на разборе манёвра в Котюжанах | «Как вооружалась революция» |

| 20-е сентября | Речь на заседании пленума Московского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов. | «Как вооружалась революция» |

| 21-е сентября | Международное положение и Красная Армия (речь на IV Всероссийском Съезде Р. К. С. М.). |

«Как вооружалась революция» |

| 26-е сентября | Из речи на параде московского гарнизона в день первого выпуска красных генштабистов | «Как вооружалась революция» |

| 6-е октября | Резолюция расширенного пленума ИККИ | |

| 11-е октября | Приказ № 2252 | «Как вооружалась революция» |

| 20-е октября | Речь на II Всероссийском Съезде Политпросветов | «Как вооружалась революция» |

| 21-е октбяря | Письмо в редакционную коллегию военно-научного журнала XI Петроградской стрелковой дивизии. | «Как вооружалась революция» |

| 25-е октября | Задачи Красной Армии. | «Как вооружалась революция» |

| 1-е ноября | Дискуссия о военной доктрине. Приказ № 2458 |

«Как вооружалась революция» " - " |

| 2-е ноября | Речь на собрании курсантов 1-й объединенной военной школы имени ВЦИК | «Как вооружалась революция» |

| 7-е ноября | Празднование 4-й годовщины | Пр-254 |

| 9-е ноября | Французский синдикализм и Советская Россия. | Франция. |

| 10-е ноября | Приказ № 267 (Польша) | «Как вооружалась революция» |

| 14-е ноября | Письмо т. Ленину. | Инцидент в Кремле. |

| 18-е ноября | Тула остается великой кузницей Красной Армии. | «Как вооружалась революция» |

| 20-е ноября | Дивизия Тульского совета. | «Как вооружалась революция» |

| 22-е ноября | Военная доктрина или мнимо-военное доктринерство. | |

| 1-е декабря | Ф. К. П. на IV Конгрессе Коминтерна. | Выступление на съезде. |

| начало декабря | Речь по докладу т. Зиновьева о тактике Коминтерна на Всероссийской конференции 1921 г. |

Речь и заключительное слово по поводу Единого фронта. |

| 6-е декабря | Письмо Ольминскому. | По поводу письма к Чхеидзе в 1913 г. |

| 10-е декабря | Не неделя, а пятьдесят две недели! Надо учиться писать! Заключительное слово на 2-й конференции комячеек высших военно-учебных заведений. |

«Как вооружалась революция» " - " " - " |

| 11-е декабря | Приказ № 268 (внешняя политика) | «Как вооружалась революция» |

| 12-е декабря | Доклад на конференции военно-учебных заведений Московского Военного Округа | «Как вооружалась революция» |

| 15-е декабря | Марсельскому съезду Французской компартии. | Франция |

| 17-е декабря | Эх, не хватает нам точности! | «Как вооружалась революция» |

| 18-е декабря | Инвалиды гражданской войны. | «Как вооружалась революция» |

| 21-е декабря | Почтотелеграмма Троцкого членам Политбюро. | Иоффе |

| 25-е декабря | Прилив. | Коминтерн |

| 26-е декабря | Фронтов нет — опасность есть. (Доклад на IX Съезде Советов). | «Как вооружалась революция» |